由英國諾丁漢特倫特大學(Nottingham Trent University)、德國亥姆霍茲德勒斯登羅森多夫研究中心(Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf research lab)以及義大利波札諾自由大學(Free University of Bozen-Bolzano)三校的研究員共同研發出可水洗、具備耐久性的「無接觸智慧布料」。研究團隊表示,這是全球首創將高靈敏、可彎曲的巨磁阻(GMR)感測器整合進紡織結構中,同時還可以保留布料原本的柔軟手感與美觀設計。

無接觸智慧布料登場:彌補缺口的創新技術

不同於以往,這次三校共組的研究團隊研發的「過編織磁阻感測器」(overbraided magnetoresistive sensors)技術,透過將超小型、柔軟且高靈敏的磁阻感測器嵌入傳統的紗線中,打造出兼具穿戴舒適度與互動功能的電子紡織品。

在操作原理上,使用者可透過配戴含有迷你磁鐵的戒指或手套,發出磁場,從而影響感測器的電阻。接著,藉由比較不同感測器所受磁場影響的程度,系統即可即時判斷手指於布料上方的空間位置,進而啟動對應功能。而關鍵的是,磁場在潮濕或水中仍能穩定傳導,不受介質影響,這項特性使編織磁阻感測器在水下也能正常運作。

換句話說,只需將小型磁鐵靠近衣物表面,就能觸發感應功能,完全不需實際觸碰。這不僅實現「隔空操作衣服」的概念,更克服了惡劣環境條件帶來的限制,彌合了柔性穿戴裝置與剛性磁場感測介面之間的落差。

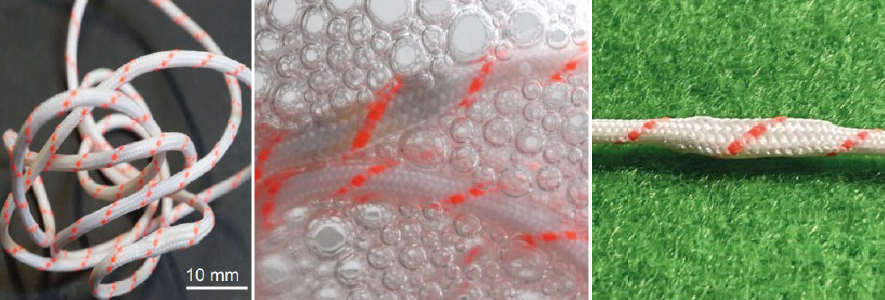

(左) 具高度柔軟性的過編織磁阻感測器;(中)、(右) 感測器在洗滌過程中及經過洗衣機七次洗滌循環後的效果。Source: 《Submersible touchless interactivity in conformable textiles enabled by highly selective overbraided magnetoresistive sensors》

首席研究人員Dr. Pasindu Lugoda特別指出,相較於現有的觸覺感測器而言,這項非接觸式的磁力感應技術不僅能減少磨損,且更加耐用,既可機洗,又不影響織品的垂墜感或外觀美感。一旦這種技術融入日常服飾後,人們將能直接透過衣物與電腦、智慧型手機、手錶及其他智慧裝置互動,例如:打開電器、接聽電話或操作智慧電視,讓服裝搖身一變成為可穿戴的人機介面,。

根據諾丁漢特倫特大學,研究人員更進一步測試了兩種具體的應用方式:

- 智慧袖套 x VR 操控:在針織袖套中整合多個磁阻感測器,搭配含有磁性戒指的手套,使用者只需在袖套附近移動手指,即可完成虛擬空間中的選單操作、導航或遊戲互動。

- 智慧安全帽扣帶:將感測器嵌入安全帽的扣帶中,可即時感測安全帽是否正確佩戴,提升工地與戶外工作的安全管理效率。

source: Nottingham Trent University、《Submersible touchless interactivity in conformable textiles enabled by highly selective overbraided magnetoresistive sensors》

未來,這項技術可望應用於防護衣物、水下裝備、智慧制服、醫療手術室甚至工廠自動化等高需求情境,也為人機介面的設計開創全新可能性。

細數智慧布料的前世今生:從接觸感測出發

智慧布料的概念其實比大家想像的還要早,在2000年代就已經出現,並隨著近年來可穿戴設備的興起,電子紡織品的發展逐漸受到大眾市場關注。結合功能與科技等相關的熱門領域,許多品牌已經率續推出帶有整合感測元件與導電材料的功能性服飾,打造出可互動的衣物與配件。

【過往案例】

.Google與Levi’s合作的「Jacquard 智慧外套」透過在袖口的電容觸控面板,使用者只須用手指觸碰袖口,就可以遠端控制手機,實現滑動或點按操作音樂、來電、導航,甚至呼叫Google助理執行預設動作。

source: Levi’s

.CuteCircuit的「Sound Shirt」織入導電紗線與震動馬達,在穿著時可透過28個微型執行器,即時且無線接收轉換成數據的音樂或聲音,甚至可以實現不同樂器對映服裝上的不同位置,讓穿著者親身體驗每個音樂段落帶來的觸覺體驗。

source: CuteCircuit

.德國Embro GMbH的Embro-Tech則是透過技術刺繡,將僅0.04毫米的導電材料整合到紡織材料上,形成穩定且可重複的導電路徑,可適用於物理治療的加熱電、監測運動的智慧衣、汽車座椅的加熱墊等。

source: CuteCircuit

傳統智慧布料的限制與挑戰:為什麼需要下一步?

儘管智慧布料技術快速發展,然而,傳統接觸式的智慧布料依舊受限於現有技術的挑戰:

- 耐用性不足

多數感測器會以貼片或縫合形式附著於布面,無法與布料一體成型,長期使用後容易因洗滌、拉扯、彎折而損壞。根據Akter等人在《Journal of Sensor and Actuator Networks》中表示,現有的元件存在一些限制,包括彎曲、拉伸、洗滌等動作,長期穿戴後容易出現性能下降的情況。

- 誤觸問題與不穩定性高

電容或觸控式感測容易因衣物與皮膚、椅背或其他衣物接觸而意外啟動,有可能無法準確辨識真正的操作意圖。

紡織材料電阻的不穩定性與分佈變化,與誤觸問題高度相關。美國卡內基美隆大學和德國西門子2024年的研究中共同指出,觸點網格中形成替代電流路徑會導致「幽靈觸點」現象,即未實際觸碰的點也被判讀為有效訊號,大幅影響精準度。

例如Google Jacquard 智慧外套曾因「袖口與牆面接觸而意外觸發控制」的問題,被用戶反映為干擾日常使用的關鍵痛點之一。

- 環境適應性弱

多數接觸式感測依賴乾燥環境運作,當用戶流汗、淋雨或處於高濕度下,會導致感應失準甚至失效。

根據伊斯坦堡科技大學Gülçin Baysal(2024)刊登於《International Journal of Clothing Science and Technology》期刊的內容指出,紡織型濕度感測器常面臨響應遲緩、靈敏度低及透氣性不佳等挑戰,難以勝任即時監測。

此外,不少運動品牌推出的智慧衣或感測襪經常附註「避免潮濕使用」或「手洗冷水輕柔清洗」,也是因為智慧布料對環境的敏感性。

- 外觀設計受限

為了操作準確,許多智慧布料需要在表面標示觸控區域,甚至以硬質元件固定或是外露硬體導線,影響整體的垂墜感、彈性與時尚性,限制設計師創作自由。